Il salvataggio dell’Ebe

tratto dal libro di prossima uscita “Fatti e misfatti di Forlì e della Romagna” di Marco Viroli e Gabriele Zelli

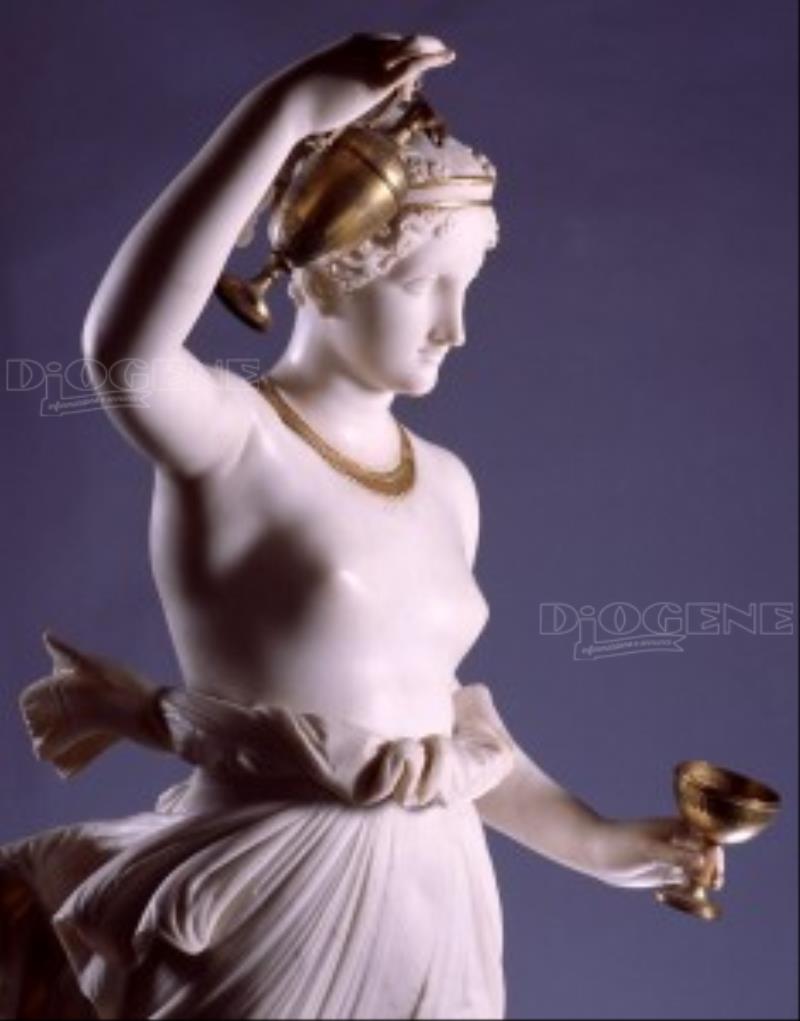

Inaugura ai Musei San Domenico la mostra “l viaggio di Ebe” che resterà aperta al pubblico dall”8 ottobre 2016 all”8 gennaio 2017. La mostra, realizzata grazie al sostegno di Vem Sistemi Spa, propone un inedito viaggio di Ebe, in occasione dei duecento anni da quando fu scolpita da Antonio Canova tra il 1816 e il 1817 per commissione della contessa Veronica Zauli Naldi Guarini di Forlì. Un viaggio nello spazio, nel tempo e nella graduale maturazione del concetto di patrimonio culturale, reso più significativo dalla memoria delle opere del Canova che furono distrutte durante la Grande Guerra, con tutto il suo carico di umana sofferenza e di civiltà lacerata.

In una fredda e brumosa giornata di dicembre del 1917, durante ininterrotti scambi di artiglieria pesante due granate colpirono il tetto della Gipsoteca di Possagno mutilando e frantumando i preziosi modelli in gesso creati dal grande artista per le sue sculture.

Un terribile scempio di opere d’arte, fissato con tragica ed efficace forza simbolica nelle immagini originali scattate dopo il 30 ottobre del 1918 e negli anni seguenti dai conservatori della Gipsoteca, Stefano e Siro Serafin, padre e figlio, qui riproposte insieme a una rilettura fotografica dei gessi mutilati in chiave contemporanea da parte dei due fotografi Guido Guidi e Gian Luca Eulisse.

Tra i corpi parlanti dei gessi mutilati vi è il modello dell’Ebe sulla base del quale il maestro scolpì per la contessa Veronica la copia in marmo.

Se oggi possiamo ammirare l’Ebe in tutta la sua grazia e bellezza, a 200 anni dal giorno in cui venne commissionata dalla contessa Veronica Zauli Naldi Guarini di Forlì al celeberrimo scultore veneto, è perché durante il Secondo conflitto mondiale ci fu chi si preoccupò di nasconderla e di salvarla, mettendo a rischio e pericolo la propria vita. La splendida opera, oggi tra i simboli della nostra città, si salvò infatti perché venne occultata a Borgo Sisa, all’interno della Villa Sisa di proprietà dello scrittore Antonio Beltramelli, murata nella volta di una rimessa della fattoria, dopo essere stata accuratamente “imballata” in un’incastellatura di legno.

Per ricostruire le vicende del salvataggio di questo straordinario capolavoro è fondamentale fare ricorso al diario di Antonio Mambelli il quale, nonostante i pericoli a cui andava incontro, visitò costantemente i luoghi scelti per trasferire il patrimonio degli Istituti Culturali. Nello specifico Mambelli riporta con dovizia di particolari i momenti più tragici che sconvolsero e distrussero parte di Villa Sisa. Dalle sue parole è ancora oggi possibile comprendere la tragicità di quei momenti e l’apprensione dello storico per il destino delle opere d’arte forlivesi.

Nella notte fra il 28 e il 29 ottobre 1944, all’una di notte, «a corollario di tutta una serie di devastazioni – scriveva Mambelli – i tedeschi hanno fatto saltare la Sisella con otto mine, dopo aver lasciato pochi minuti di tempo agli sfollati e a Maria Beltramelli (sorella dello scrittore) di porsi in salvo nel buio. Fatta eccezione di parte della biblioteca e di alcune opere d’arte, ritirate e riposte altrove qualche giorno prima, tutto il vecchio mobilio, il nuovo sono andati distrutti. Il comando tedesco insediato nell’ambiente signorile, aveva impedito a chiunque l’accesso, alla padrona compresa, cui era stato consentito di alloggiare nel cantinato. In tal modo sono finite nelle macerie le collezioni giapponesi, i cristalli di Boemia e una pregevole suppellettile orientale raccolta da Antonio Beltramelli. La Sisella era un edificio di tipo esotico, sormontato da una specie di lanternone, in complesso non alto, costruito nel parco della Sisa secondo le indicazioni lasciate dallo scrittore. Figuravano all’esterno alcuni motti e una statua della Venere giapponese dello scultore faentino Drei; il suo abbattimento, con quanto conteneva, si spiega solo con la barbara indole dei discendenti di Attila: diciotto guastatori hanno compiuto l’impresa.

Il municipio, proprietario dell’insieme per una convenzione con Maria Beltramelli, aveva speso notevoli somme a costruire la Sisella, che a vero dire rappresentava una stonatura, e nel restauro della vecchia villa, destinata, nell’intento, a residenza d’un pensionato studentesco beltramelliano: tutto è andato ora perduto dell’edificio e anzi pare che i tedeschi volessero minare il restante del caseggiato, come hanno fatto delle case coloniche contigue, ove un contadino è morto nel tentativo di salvare il solo vitello rimastogli. Mandando ad effetto il disegno avremmo perduta l’Ebe di Antonio Canova, collocata, con protezione murale, in un magazzino della fattoria. I tedeschi, stabilitisi alla Sisa hanno fra l’altro rubato un vaso d’argento giapponese a smalto, un elmetto giapponese con ornamenti d’oro, bruciato collezioni di riviste e giornali, manomessa in ogni modo la proprietà. La Sisa vecchia, mitragliata dagli inglesi il 1° ottobre, indi spezzonata, è resa ora inabitabile; (…) ciascuno dei nove comandi germanici, ivi succedutisi, hanno lasciato un’impronta del loro soggiorno: doveva pure insediarsi lo stato maggiore di Kesselring, ma l’ambiente fu trovato troppo piccolo. I tedeschi hanno semidistrutto inoltre l’edificio scolastico e si sono serviti della tomba dello scrittore, all’estremità del parco, come rifugio e da postazione di mitragliatrici».

Marco Viroli

venerdì 7 ottobre 2016